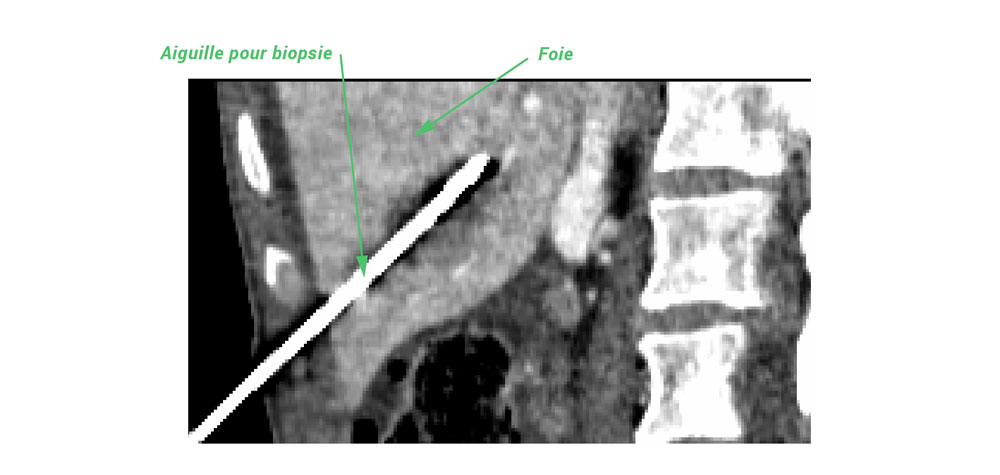

La biopsie hépatique consiste à prélever un fragment de foie au moyen d’une aiguille fine à usage unique, introduite au travers de la peau (biopsie trans-pariétale) après une anesthésie locale. Ce fragment de tissu sera analysé au microscope.

Le tissu hépatique prélevé ne correspond qu’à un petit territoire de foie qui représente une surface d’environ 1/50 000ème pour une biopsie de bonne qualité, c’est-à-dire mesurant environ 20 mm de longueur.

La biopsie hépatique peut apporter des informations sur la cause de la maladie du foie lorsque qu’elle reste indéterminée malgré les examens déjà réalisés et sur son pronostic.

Vrai !

Une échographie est réalisée pour rendre le geste plus sûr, choisir le point d’entrée de la biopsie dans le foie par rapport aux organes de voisinage et suivre le trajet de la biopsie, notamment par rapport aux vaisseaux. Elle permet aussi de repérer la zone à prélever quand il existe une tumeur du foie.

Lorsqu’il existe des contre-indications à la biopsie trans-pariétale (troubles de la coagulation, ascite, dilatation des voies biliaires), la biopsie peut être pratiquée par insertion d’une aiguille dans la veine jugulaire (biopsie par voie trans-jugulaire ou trans-veineuse). Un petit tube (cathéter) est inséré dans la veine jugulaire interne dans le cou et guidé par radiographie vers une veine hépatique qui draine le foie. Une aiguille de biopsie est alors insérée par le tube directement dans le foie, sans traverser la capsule du foie, afin d’y prélever un échantillon de tissu.

Faux !

La biopsie hépatique est un examen essentiel pour mieux comprendre et diagnostiquer les maladies du foie de nature inflammatoire, métabolique ou tumorale, et pour mieux les traiter. Son analyse est réalisée par un médecin anatomopathologiste qui interprète les images au microscope et les confronte aux informations fournies par l’hépatologue. Le résultat prend quelques jours.

La biopsie hépatique est le meilleur moyen pour déterminer la cause de nombreuses affections hépatiques. Elle permet d’expliquer la cause d’un niveau anormal d’enzymes hépatiques dans le sang ou d’un jaunissement inexpliqué de la peau (ictère). En effet, certaines maladies présentent un aspect caractéristique sous le microscope comme l’hépatite auto-immune, la maladie graisseuse du foie alcoolique ou non alcoolique NASH (métabolique due à l’obésité, au diabète, à l’hypertension artérielle et à l’hyperlipidémie). Elle permet aussi de visualiser avec des colorations spéciales la présence de fer (hémochromatose), de cuivre (maladie de Wilson), de bile (maladie des voies biliaires) dans les cellules du foie.

La biopsie hépatique ciblée sur une tumeur permet de préciser sa nature (tumeur bénigne, cancer ou abcès) et en cas de tumeur maligne de déterminer s’il s’agit d’un cancer primitif du foie (carcinome hépatocellulaire qui se développe le plus souvent sur une cirrhose ou cholangiocarcinome) ou d’une métastase d’un cancer extra-hépatique.

La biopsie hépatique permet enfin d’évaluer la progression des maladies chroniques hépatiques, lorsque celles-ci sont connues, notamment de déterminer le niveau de l’inflammation et le stade de la fibrose. La quantité de fibrose au niveau du foie est exprimée de 0 à 4 par le score de Métavir et le stade F4 correspond à la cirrhose.

A la lecture des résultats, le médecin pourra vous donner le diagnostic de votre maladie du foie, établir son stade de développement et vous proposer une prise en charge et un traitement adéquats.

Vrai !

En effet, la biopsie hépatique est un geste dit « invasif » qui, comme tous les actes médicaux, comporte un risque de complications même lorsqu’il est pratiqué par un expert. Les complications les plus fréquentes sont la douleur et le malaise vagal. Les complications majeures sont heureusement rares. Le risque est principalement hémorragique, inférieur à 1/1000. Il peut également survenir un écoulement de bile au point de ponction (péritonite biliaire) ou une perforation d’un organe sur le passage de la biopsie : vésicule biliaire, plèvre (feuillet entourant le poumon), poumon, tube digestif.

Les craintes liées à la biopsie hépatique peuvent constituer un frein au traitement des maladies hépatiques, notamment de l’hépatite B et de l’hépatite C. Des méthodes alternatives non invasives ont été développées qui correspondent à des tests sanguins (Fibrotest™, Fibromètre™, Hépascore) et à des examens radiologiques testant l’élasticité du foie (Fibroscan™) et qui permettent d’estimer un stade de fibrose. Ces quatre méthodes ont été validées en 2008 par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour l’évaluation de la fibrose dans l’hépatite C non traitée et sans autre cause de maladie du foie, chez l’adulte. Le Fibroscan™ a aussi été validé dans une autre indication : le diagnostic de cirrhose chez un patient porteur d’une hépatite C chronique et co-infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Faux !

Ces tests non invasifs ne sont validés que dans le diagnostic et le suivi des hépatites C chroniques. La biopsie hépatique reste très utile dès qu’il y a un désaccord entre les signes cliniques et biologiques et le résultat des méthodes non invasives et dès qu’il existe une autre cause de maladie du foie associée

Dans l’hépatite B chronique, les tests non invasifs d’évaluation de la fibrose peuvent être utilisés, notamment pour le diagnostic de la cirrhose, mais ils n’ont pas encore été validés par la HAS et la biopsie hépatique reste l’examen de référence.

Dans l’hémochromatose génétique, le diagnostic est posé par les tests génétiques. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet d’évaluer la quantité de fer dans le foie et le Fibroscan™ (non validé par l’HAS) évalue le degré de fibrose, ce qui entraine une diminution des indications de biopsie hépatique.

Dans toutes les autres causes de maladie du foie (alcoolisme chronique, foie métabolique, maladies auto-immunes du foie et des voies biliaires, atteinte infectieuse ou due à des médicaments, transplantation du foie, …), la biopsie hépatique est l’examen de référence pour l’évaluation des paramètres histologiques tels que l’inflammation, la stéatose (lésion) et la fibrose (destruction des tissus).

La réalisation d’une biopsie du foie nécessite une information du patient qui peut être fournie à l’aide de notices d’information. Ces fiches expliquent la manière dont se déroule le geste de la biopsie et précisent les précautions à prendre avant et après sa réalisation, et la vigilance à appliquer les jours qui suivent.

Avant les années 2000, seule la biopsie du foie permettait de diagnostiquer l’atteinte du foie. Aujourd’hui, plusieurs méthodes non-invasives permettent d’évaluer la sévérité de l’atteinte hépatique et notamment de diagnostiquer la fibrose du foie sans faire de biopsie.

Il existe deux types de méthodes non-invasives :

- Les méthodes à partir d’une simple prise de sang (Fibrotest, Fibromètre, Hépascore)

- Les méthodes dites « physiques » qui mesurent la dureté du foie ou élasticité hépatique (comme par exemple le Fibroscan)

Ces méthodes ont principalement été développées au cours des hépatites chroniques virales C. Leur utilisation s’est généralisée au cours des autres maladies chroniques du foie. Leur interprétation doit être faite par un médecin spécialiste en hépato-gastroentérologie.

Le FibroScan mesure l’élasticité hépatique. C’est un examen totalement indolore, sans aucun risque, qui dure moins de 5 minutes. La personne qui réalise l’examen appuie sur un bouton qui va entrainer une pichenette qui va induire une onde mécanique. Le FibroScan mesure la vitesse de propagation de cette onde dans le foie. La mesure est répétée 10 fois et le résultat final est la médiane des 10 mesures. Plus le foie est dur, plus l’onde va vite. Les valeurs vont de 2 à 75 kPa (kilopascal). Un foie sain a une élasticité hépatique généralement < 5 kPa.

Vrai !

Le FibroScan, invention française, n’est pas la seule méthode pour mesurer l’élasticité hépatique. Il existe d’autres méthodes installées sur des appareils d’échographie. La plupart d’entre-elles expriment le résultat en kPa mais une méthode, assez répandue, l’ARFI, exprime le résultat en m/s. Il est donc difficile de comparer les résultats entre ces différentes méthodes. Enfin, on peut aussi mesurer l’élasticité hépatique au cours d’une IRM du foie, mais cette technique est pour l’instant peu répandue en France.

Vrai !

Le FibroScan permet de mesurer l’élasticité hépatique chez les enfants (par une sonde appelée sonde S), chez les patients obèses (par une sonde appelée sonde XL) et chez tous les autres patients (par une sonde appelée sonde M). Malheureusement, une valeur obtenue par la sonde XL ne peut pas être comparée à une valeur obtenue avec la sonde M (par exemple, une valeur de 7 kPa avec la sonde XL ne doit pas être interprétée de la même manière qu’une valeur de 7 kPa avec la sonde M).

Il est important de rappeler que l’interprétation d’une mesure de l’élasticité hépatique par FibroScan doit être faite par un médecin spécialiste. Par contre, la mesure en elle-même ne nécessite pas d’être réalisée par un médecin.

Ces tests sanguins sont des modèles mathématiques de prédiction de la fibrose hépatique. Les valeurs vont de 0 à 1. Pour obtenir un résultat, il faut d’abord faire une prise de sang qui comprend différents paramètres dosables dans le sang. Une fois le résultat du bilan sanguin obtenu (dans n’importe quel laboratoire d’analyse médicale), le médecin se connecte sur un site internet et saisie les résultats du bilan sanguin. Le site internet calcule alors le test et donne une valeur de 0 à 1, 0 correspondant à une probabilité de ne pas avoir de fibrose hépatique et 1 une probabilité très forte d’avoir une cirrhose.

Faux !

Tout d’abord, le Fibrotest n’indique pas un « F » mais une valeur comprise entre 0 et 1. Ce n’est pas une biopsie du foie qui elle, effectivement, donne un résultat qui va de F0 à F4. Le Fibrotest est une « probabilité » d’avoir une atteinte du foie. C’est vrai que plus la valeur est élevée, plus il y a un risque de cirrhose. Cependant, plusieurs paramètres peuvent modifier le résultat du Fibrotest et doivent être prises en compte. Ces paramètres sont l’âge, les médicaments, l’inflammation, un syndrome de Gilbert. Il faut donc toujours discuter du résultat du Fibrotest avec un médecin capable d’interpréter le résultat.

Les méthodes sanguines ou le Fibroscan font partie du bilan initial des hépatites chroniques virales B ou C pour affirmer ou infirmer le diagnostic de cirrhose. En effet, si une cirrhose est suspectée, une prise en charge spécifique est proposée avec notamment la recherche de varices oesophagiennes (voir chapitre cirrhose). D’autre part, en cas de cirrhose, un suivi systématique par échographie abdominale tous les 6 mois doit être mis en place (voir chapitre cirrhose).

Au cours de l’hépatite C, il est important de savoir s’il existe ou non une cirrhose car les stratégies thérapeutiques peuvent être différentes en fonction ou non de la présence d’une cirrhose.

Au cours de l’hépatite B, l’interprétation du résultat du FibroScan doit être très prudente car l’inflammation (révélée par le taux des transaminases) peut perturber le résultat.

Faux !

Effectivement, il est fréquent d’observer une diminution de la valeur de Fibroscan après guérison de l’hépatite C. Mais, cette diminution de valeur ne reflète pas toujours, et notamment durant les premières années, une diminution de la fibrose. Elle reflète d’abord une diminution de l’inflammation du foie avant de refléter une diminution de la fibrose hépatique. Il faut donc continuer à être suivi par son médecin après guérison de l’hépatite C même si la valeur d’élasticité hépatique diminue.

La stéatose est une accumulation de graisses dans les cellules du foie. Isolée, elle ne présente aucun risque. Parfois, elle peut être associée à de l’inflammation et/ou de la fibrose hépatique et c’est dans ce cas-là qu’elle est importante à prendre en charge. L’échographie du foie peut diagnostiquer la stéatose lorsque celle-ci représente plus de 30% des cellules du foie. Sur le compte-rendu de l’échographie est alors indiqué « foie brillant » ou « foie hyperéchogène ». Le FibroScan peut aussi mesurer la stéatose par le CAP (Controlled Attenuation Parameter). Les valeurs de CAP vont de 100 à 400 dB/m.